廣西玉林“高架網床+”:開啟生態養殖新時代

廣西玉林“高架網床+”:開啟生態養殖新時代

高架網床是我市針對養殖污染治理、由養殖企業結合國內外先進養殖經驗摸索出的一種新型養殖模式。近年來,這種模式正逐步覆蓋我市傳統養豬業,而一些走在高架網床養殖模式前列的養殖業主,還在該模式基礎上開拓出智能化、有機肥、沼氣發電、養殖小區等高架網床升級版,使養殖成為了一項零污染、降成本、增收益的生態產業。

宏祿養殖場高架網床豬舍。

宏祿養殖場高架網床豬舍。

豬舍內安裝上智能化喂養設備。

高架網床+智能化飼養:養豬也走智能化道路

走進玉州區仁東鎮沼心村的宏祿養殖場,兩棟如小洋樓般的高架網床豬舍映入眼簾,并安裝有空調、水簾等降溫除濕設備和自動輸料塔等。與一般的高架網床豬舍不同的是,這里的豬舍不僅較寬敞,在每個欄舍內還安裝了一個智能自動投料機,每頭母豬耳朵上都打著一個電子耳標。這是廣西宏祿農牧有限責任公司的三個養殖基地之一,該企業已有20年的養殖歷史,2013年起,公司先后投入1950多萬元對原來的傳統豬舍進行升級擴建,共建高架網床12000㎡,并配套了智能喂食監控系統,完善各種治污設施等。

公司總經理楊朝祿介紹,養殖場主要養殖懷孕母豬和哺乳豬仔,目前共存欄600多頭母豬,兩棟高架網床面積共1800平方米。“每頭母豬都帶有‘身份證’,這套叫做‘電子飼喂站’的智能系統帶有感應功能,會設置好每頭母豬每頓的食量,并自動識別每天吃了幾頓,還能反饋母豬的身體狀況。”楊朝祿稱,母豬耳朵上戴的電子耳標便是它們的“身份證”,母豬在進食時會走入機子中,按照配好的定量飼料進食,在主控室觀看監控的工作人員一旦發現有豬沒進去吃食,用掃描器一掃描便可知道是哪一頭沒進食,進而檢查豬的身體狀況是否異樣。他表示,高架網床+智能化飼養的養殖模式,不僅減少養殖用水和勞力使用,還便于糞尿收集,從根本上解決養殖污染的問題,降低了養殖成本。

高架網床+有機肥產業:養殖延伸的第二產業

廣西容縣恒楚農牧有限公司現有10家分公司,包括羅江、巧村、大明等8個養豬場,目前生豬存欄量共5500多頭,公司旗下的興邦有機肥公司便是以豬糞為主要原材料,發展有機肥產業的一個分公司。

興邦有機肥廠位于容縣松山鎮下和村,計劃總投資1500萬元,2014年12月完成一期工程建設并投產,年產能約5000噸;目前在建的二期工程計劃在今年8月竣工投產,投產后年產量可達30000噸,年消耗豬糞、雞糞、沼渣等60000噸和10000噸秸稈、糠麩等作物廢棄物。恒楚農牧公司董事長李楚乾介紹,生產有機肥的原料主要來自容縣各地的規模養殖場,“上半年進來的原料已經超過7000噸,可以生產有機肥3000多噸,有機肥產業是變廢為寶的一個生態產業,目前一噸有機肥的利潤在250元左右。”

位于興邦有機肥廠附近的湴塘養殖場,原是一個老豬場,2015年6月李楚乾接手之后便開始全面進行改造,按照高架網床的標準改建豬舍,配備了水簾、抽風等設備,目前肉豬存欄量為700多頭。李楚乾介紹,豬場在治污上主要包括三方面:一個是建設高架網床豬舍,第二是實行干清糞的現場發酵,“我們把豬糞收集到儲糞房之后加入生物菌種發酵,再運到有機肥廠作為原料,此項技術可減少75%的排污量。”另一個則是利用孤尾藻處理污水,“尿液經過沼氣池、化糞池到孤尾藻池降解處理,再排入魚塘養魚,做到了達標排放。”

近年來,我市大力推廣養殖廢棄物資源化利用模式,建起一批有機肥加工企業、病死畜禽無害化處理廠,不僅有效解決了養殖污染的問題,還延長了養殖的其他產業,促進了養殖業的發展。目前,全市累計建成畜禽養殖廢棄物有機肥加工企業28家、病死畜禽無害化處理廠2家。

高架網床+益生菌:集中養殖小區的治污新招

興業縣陳村生豬小散養戶集中養殖區的前身是李烈豬場,從前,該村村民以傳統養殖模式的散養和直排現象十分普遍,給當地環境造成了極大的破壞。

2015年,我市開展生態鄉村建設活動中,陳村41戶散養戶在政府引導下成立了民眾種養專業合作社,李烈豬場進行全面清拆重建,建成如今的集中養殖示范區。該養殖小區占地180多畝,建設高架網床豬舍5棟,共3500㎡,并配備了沼氣池等糞污處理配套設施,一期共遷入41戶散養戶的生豬1800頭。“二期建設即將完工,兩期全部完成之后基本就能解決陳村散養戶的養殖排污問題。”大平山鎮鎮長吳偉宏表示,在解決排污的同時,他們還致力于將豬的糞污進行二次利用,進行立體種養模式的生態提升。

“這里的豬只需要2個人養就夠了。”他們養豬的法寶除了高架網床之外,另一個就是使用益生菌飼養。“在飼料中加入益生菌,豬吃了之后不僅排便量少了,而且排出的糞便沒有臭味,豬也更加健康。”李烈說。

“這是廣西乃至全國首個散養戶集中養殖區的養殖點,這種模式徹底改變了傳統小散養戶養殖直排的污染現象,目前我們正在其他鎮建設第二個集中養殖點。”興業縣畜牧局副局長唐金水表示,利用高架網床+益生菌的集中養殖模式,是目前解決散養污染的一個最有效辦法。

高架網床+沼氣發電:變廢為寶的可持續發展

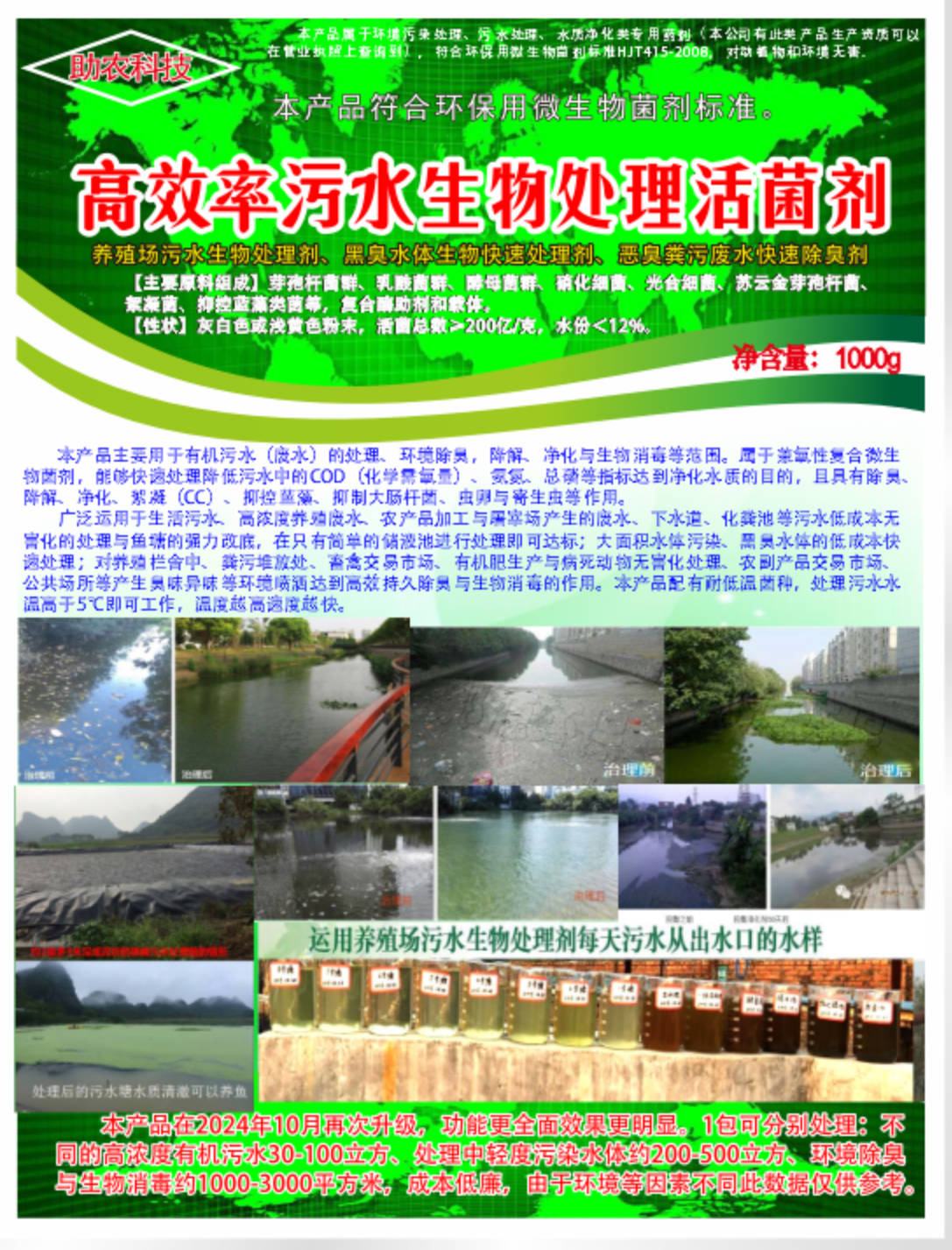

廣西博白縣徑口畜牧開發公司是一家常年生豬存欄量超過10000頭的養殖企業,年出欄商品豬23000多頭,年產值近4000萬元。為了從源頭上治理污染,該公司從2009年起,先后投入800多萬元對舊豬舍和治污設施進行升級改造,建成高架網床8000㎡,遷入生豬3000多頭,一改傳統的養豬模式。為了充分利用豬糞豬尿等,2013年公司專門建設一個占地16畝的獨立治污區,建立了“豬-沼-肥-電”的生態循環清潔養殖模式,在利用高架網床養豬同時,引進先進綜合設備和先進工藝,生產沼氣、有機肥、電能等。

走進該公司的治污區,首先看到的是一個巨大的黑膜沼氣池,黑膜被沼氣填充而高高鼓起。據了解,底下的沼氣池體積13000立方米,能夠貯存豬場40天以上的污水,通過厭氧發酵降解水中有機物90%以上,可日產沼氣2000 立方。據工作人員介紹,從豬場排出的污水先用沼氣池網管收集,并進行固液分離,固體糞渣作為有機肥生產原料,污水則用于發酵沼氣,再利用沼氣發電,而污水經過處理體系處理之后可達到3類排放標準。“1立方沼氣能發1.5度電,這里日發電量在2000-3000度,電能能滿足公司總用電量的70%。”

- 上一篇:玉米胚芽與大豆胚芽生物飼料在養豬中的綜合應用 [2016-07-28]

- 下一篇:廣西:“高架網床”生態養殖的創新之路 [2016-07-26]