廣西掀起生態養殖熱潮

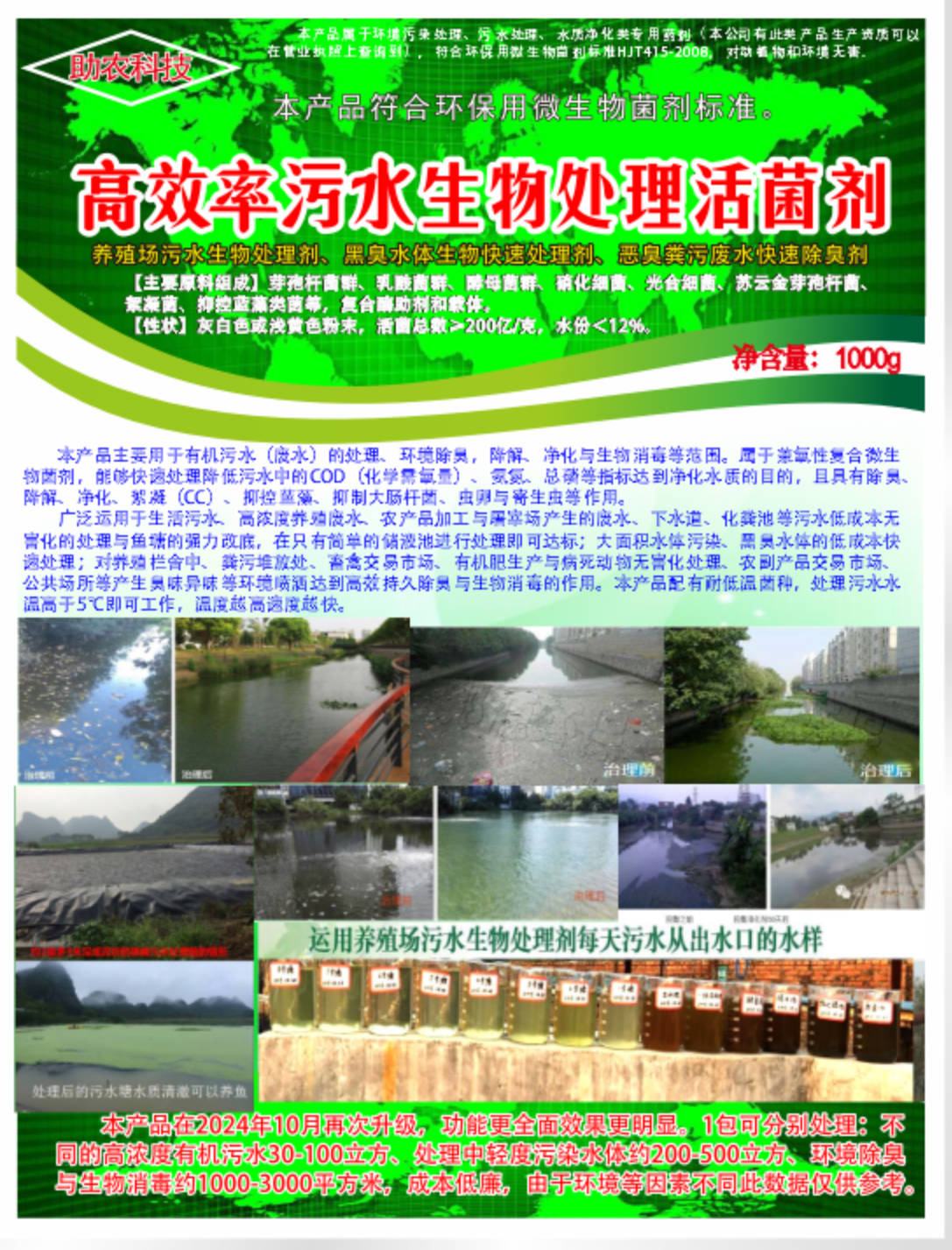

臭氣熏天、魚蝦絕跡的劣五類池塘“廢水”,已凈化為可灌溉稻田的“肥水”。廣西陸川縣大塘坡豬雞場采用“飼料微生物化+固液分流”模式,養殖飼料、糞污經微生物發酵處理后,其外排水中氨氮、懸浮物、總磷等5項指標完全符合畜禽養殖業污染物排放標準。

走進廣西容縣奇昌公司存欄幾千頭生豬的欄舍,堆積幾個月未清理的豬糞,沒有一絲臭味。這家企業采用“飼料微生物化+高架網床”模式,將益生菌添加進飼料中發酵,益生菌在豬體內分解飼料,充分吸收營養后排出,再繼續對糞尿進行體外發酵,制成高價值的微生物有機肥。豬舍白天不見蒼蠅,晚上不見蚊子。此外,生態養殖全程免沖水,用水量銳減80%,每頭生豬減排污水3噸,大大減輕治污壓力。

廣西生豬飼養量居全國第八位、家禽飼養量居全國第五位。養殖業歷來是廣西農村經濟的重要支柱產業。畜牧業在促進經濟社會發展的同時,畜禽養殖糞污對環境造成不利影響。僅生豬養殖這一項,每年就會產出數千萬噸的糞污,流入江河水中。

近年來,廣西積極推廣“飼料微生物化+固液分流”“飼料微生物化+高架網床”等養殖模式,大力發展生態養殖,推進“生態鄉村”建設,取得了初步成效。目前,全區“十二五”畜牧養殖污染減排目標已超額完成10%以上,畜禽養殖污染日趨嚴重的態勢得到有效遏制。

自治區黨委副書記危朝安表示,廣西發展生態養殖,解決養殖污染問題,核心就是微生物技術的應用。通過實施養殖飼料微生物化、養殖環境生態化、養殖產品有機化、養殖糞污資源化、養殖投入品無害化和養殖設施標準化,達到動物、植物和微生物“三物”平衡、和諧、共生,最終實現產品、生產過程和環境的生態安全,獲得經濟、社會和生態效益的“三贏”效果。

實踐表明,應用微生物技術發展養殖業,可以增強養殖動物免疫力,減少抗生素及其他獸藥的使用,提升水產畜禽產品的品質;清除環境惡臭,抑制蚊蠅滋生;同時提高飼料轉化率和營養吸收率,實現養殖糞污的資源化利用。

《 人民日報 》( 2015年12月05日 09 版)

- 上一篇:王強副局長——大力推廣生態養殖 [2015-12-09]

- 下一篇:微生物所米凱霞課題組在分枝桿菌蚯蚓血紅蛋白功能研究取得進展 [2015-12-01]