寧明打造“蔗-牛-菇-肥”生態循環產業鏈——蔗海間,牽著黃牛奔富路

隆冬時節,只要不下雨,陳壽忠都會牽著黃牛在田間地頭散步,一臉愜意,尋思要不要把牛賣了,換錢過個好年。“目測增重超過200公斤了,如果賣了5000元就到手了。”

58歲的陳壽忠是寧明縣北江鄉法奎村理明屯的貧苦戶,去年8月把5000元扶貧產業基金“抵押”在駱曄農業發展有限公司,領回一頭黃牛散養,約定增重每公斤24元。閑時撿回蔗葉,再用米糠和剩粥等攪拌,當作飼料喂養。陳壽忠和老伴種了5畝甘蔗,這頭牛就成了能走動的“銀行”。公司負責疾病預防,并買了保險,他沒有后顧之憂唯想把牛養好。“賣了這頭,希望下次能養兩頭。”陳壽忠說。

這種領養模式發端于鄰近的板棍鄉。目前,該鄉肉牛存欄2773頭,種植牧草2100畝,帶動貧困戶400戶。

不僅如此,該鄉謀劃“蔗-牛-菇-肥”循環產業鏈,養牛只是起點。

為什么選擇養牛,而且是黃牛?寧明縣牛羊養殖產業發展工作領導小組辦公室主任陸憲說,肉牛因為繁殖率低,生長周期長,價格堅挺,飼養數量根據訂單而定;黃牛是當地傳統飼養品種,有大量蔗葉作飼料。目前全縣肉牛存欄26471頭,農戶自養過半。

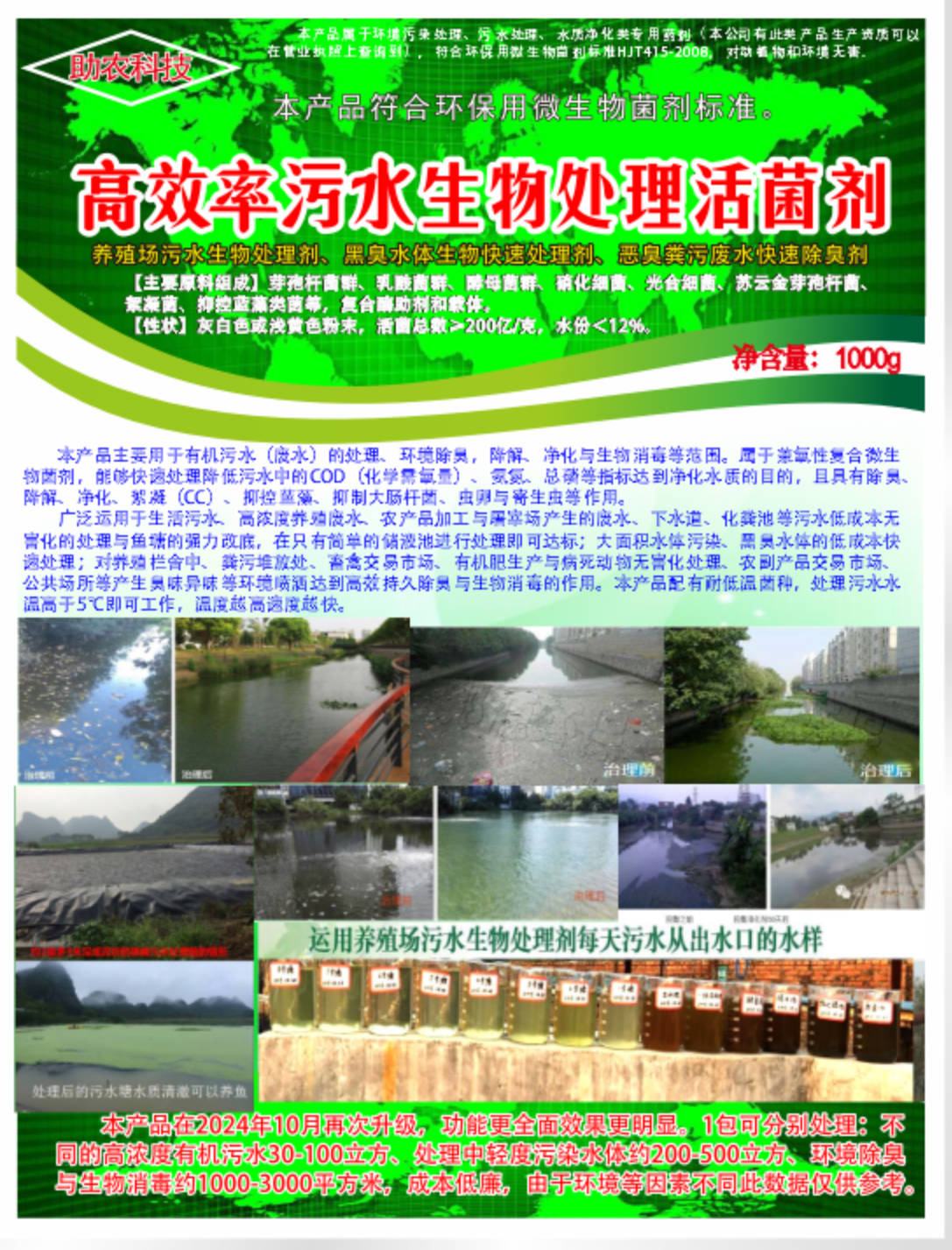

板棍鄉上松村集體牛場存欄肉牛70多頭,與養殖區一墻之隔的蘑菇房,以牛糞混合物培育茶樹菇,已經多次采摘,并產生經濟效應。在該牛場,聞不到異味。原來,黃牛排便后,在踏踩間,便被從蘑菇房清理出來的菇渣“中和”了。

板棍鄉林貼村肉牛生態養殖基地,占地30畝,欄舍1.2萬平方米,牧草基地種植面積為700畝。因為有完善的雨污分離系統被評為自治區五星級生態示范場。

目前,板棍社區正在投資4.2億元建設幾百畝的“蔗-牛-菇-肥”項目總部,蘑菇培育基地、有機肥加工廠的主體工程已完成。

“我們將建成一個年產雙孢菇500噸、草菇300噸、500萬包香菇菌包和1500萬包茶樹菇菌包的規模化蘑菇生產基地。”項目負責人黃熾介紹,基地以廢棄物制作蘑菇材料,運到各處養牛場給牛當“床墊”;產生的牛糞混合物經處理后,用于培育草菇、雙孢菇、茶樹菇等菌類;“耗盡養分”后的廢棄雜質,則轉到有機肥加工廠制成肥料,再“反哺”牧草、甘蔗、玉米等種植作物。該項目建成后,可為當地提供300個就業崗位。

據板棍鄉黨委書記陳立明介紹,“農業龍頭企業+農業投資公司+貧困農戶+村民合作社”的“三農一社”產業發展模式將為村民提供持續動力。“蔗-牛-菇-肥”項目是“企業+合作社+基地+農戶”的支撐點,貧困戶從項目中領牛回去養殖,企業負責回購。企業同時以每噸200元回收牛糞,加工成蘑菇菌棒后再次通過訂單農業的方式發給貧困戶種養,公司回購新鮮菇,并回收菌棒加工成有機肥,有機肥再次給貧困戶用于種植牧草、玉米、甘蔗,公司訂單式收購青飼料加工成青儲飼料后喂牛。

一產二產三產融合,實現以牛為主導的全產業鏈,提高項目抗風險能力。受益于此,板棍鄉貧困戶去年人均增收3000元以上。

除了散養,該縣引進肉牛養殖規模企業14家,大大增強了扶貧產業發展組織化水平和抵抗市場風險能力。

去年10月,該縣啟用肉牛養殖信息管理系統,利用GPS定位走可追溯農業路子,提高市場價格,確保農民脫貧后這個產業繼續發揮農民增收的作用。

- 上一篇:養豬用禾本科牧草、飼料苧麻、構樹、飼料桑樹哪種牧草品種更好? [2018-02-23]

- 下一篇:當前豬流行性腹瀉和傳染性胃腸炎 [2018-02-20]